Уходят все дальше в историю те десять лет необъявленной войны "за речкой", войны в Афганистане, где взрослели на глазах наши советские мальчики (отцы которых не знали военного времени), а некоторые из них вообще навсегда оставались молодыми… Их выходили хоронить всем поселком, всей деревней, всей улицей. И сразу седели и старели еще совсем молодые мамы и отцы, и в сердцах окружающих поселялся недоуменный вопрос: "Зачем? Почему?".

29 лет прошло с тех пор, как мост Дружбы через Аму-Дарью пересек последний советский солдат контингента советских войск, выводимых с территории Афганистана, а вопрос продолжает оставаться, будоражить умы политиков, общественности и просто людей. Уже столько сказано, столько передумано, столько грязи вылито на тех, кто выполнял там свой интернациональный и гражданский долг… И только они, воины-интернационалисты, воины - "афганцы" не участвуют в этом разговоре, не обсуждают его нюансов. К ним и грязь эта не пристает. Они уверенны, что делали все правильно, потому что не нарушили присяги, свято выполняли приказ командования и Родины, не уронив чести советского солдата…

29 лет прошло с тех пор, как мост Дружбы через Аму-Дарью пересек последний советский солдат контингента советских войск, выводимых с территории Афганистана, а вопрос продолжает оставаться, будоражить умы политиков, общественности и просто людей. Уже столько сказано, столько передумано, столько грязи вылито на тех, кто выполнял там свой интернациональный и гражданский долг… И только они, воины-интернационалисты, воины - "афганцы" не участвуют в этом разговоре, не обсуждают его нюансов. К ним и грязь эта не пристает. Они уверенны, что делали все правильно, потому что не нарушили присяги, свято выполняли приказ командования и Родины, не уронив чести советского солдата…

И мы просто обязаны уважать их память, их прошлое, их уверенность в своей правоте, в конце концов, то, что они воевали. Воевали тогда, когда в стране нашей войны не было и в помине. Пусть за это отвечают политики. А Солдата трогать не надо! Солдату нужно поклониться!

Благо, что в Беларуси это понимают больше, нежели в других постсоветских республиках. А в нашем районе, согласитесь, больше, нежели где бы то ни было. И это благодаря тому, что наши "афганцы" вместе с председателем совета районной организации ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Степаном Ивановичем Станилко свято берегут память о своем армейском прошлом и о тех, кто не вернулся из кровавых афганских песков. А еще они верны своему боевому братству, которое собирает их вместе в городском сквере 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана. В Беларуси эта дата еще и День памяти воинов-интернационалистов.

Именно в те дни, правда, на три дня раньше официальной даты, вместе со своим подразделением покинул Афганистан и ивьевчанин Иван Шабанович, награжденный медалью "За отвагу"…

Любая война ужасна. Но афганские события стали первой за долгие годы большой войной, которая велась вне территории страны. Одно дело, когда враг напал на тебя, и ты защищаешь свой дом, свою семью, как это было в Великую Отечественную, и совсем другое дело, когда именно ты, по непонятным причинам, попадаешь на неизвестную тебе территорию. При этом отправляют туда далеко не всех, а только тех, кому в этот несчастливый период выпала "удача" дорасти до 18-19-летнего возраста. И ты понимаешь, что твои сверстники живут в мирной стране, ходят на танцы с девушками, празднуют дни рождения, учатся и работают, а ты в это время должен каждый день рисковать жизнью…

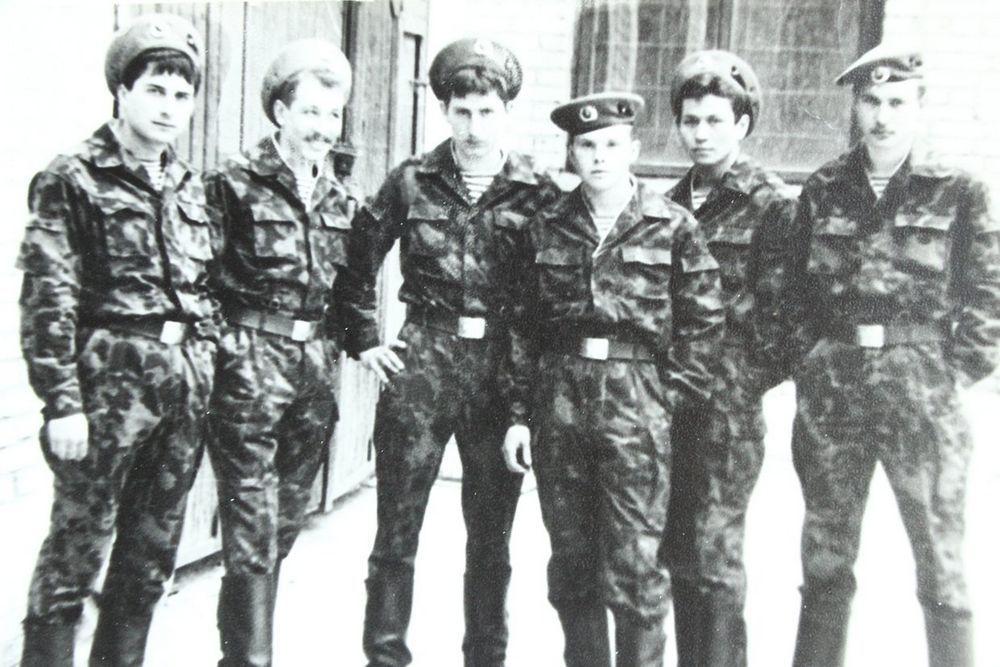

По воспоминаниям ветерана той войны Ивана Матвеевича Шабановича, какой-то обиды на судьбу не было. Было понимание, что ты среди избранных. Особенно в начале, когда 19-летнего юношу, после окончания автотехнического техникума в Минске (это было учебное заведение МАЗа), забрали служить срочную службу, отправили в учебный парашютно-десантный полк в Фергану (Узбекистан). И это было как приговор. Ведь только в начале военных действий на территории Афганистана туда отправляли неопытных, неподготовленных солдат. Потом, прежде, чем бросить юношей в Афган, их специально готовили для военных действий в горах, в песках, в пустыне, учили манере общения, поведения с гражданским населением Афганистана, которое по своему статусу, по своему развитию еще находилось где-то в феодальном строе. А еще это было исламское население, где религия играла главнейшую роль в жизни всего общества и страны, учили бытовому разговорному языку. Несколько учебных подразделений действовало на южной территории Советского Союза именно для этих целей.

Иван Матвеевич вспоминает то время и говорит, что страшно не было. Ведь главенствовали молодость, сила, бесшабашность. В то время еще действовала общепринятая норма - плохо было, если тебя признали не годным к армейской службе. А еще, мудро улыбается мой собеседник, люди ведь ходят в горы, хотя всегда рискуют сорваться, попасть под лавину…Человеку порой неведом страх не потому, что он такой бесстрашный. Просто представить, что тебя может не стать на этой земле, сложно, особенно в юности.

Но главным, подчеркнул мой собеседник, было то чувство, которого он и нынче не стесняется культивировать в сердце и мозгу, - любовь к Родине, своей стране, своему народу.

В армию он ушел весной 1987 года, а осенью прилетел в Кабул.

По традиции этим же самолетом улетели домой, в Союз "дембеля" - счастливчики, оставшиеся живыми.

Известно, что в любой армии солдат начинает воевать не сразу. Он становится солдатом, когда выживает в первых боях, видит смерть или ранение боевого товарища и понимает, что война - это не игрушка, и что здесь действует один закон - либо убьешь ты, либо убьют тебя. Он служил в отдельном ремонтном батальоне десантной дивизии. Когда в далекий рейд отправлялась техника, когда шли огромные колонны с грузом, всегда в конце каждой колонны шли они - группа "технического замыкания колонны". Ремонтировали подбитую технику на ходу, во время коротких привалов. А то, что требовало большего времени, тащили с собой к месту длительного отдыха или привала. Батальон ремонтировал автотранспорт, орудия, автоматы, пулеметы, бронемашины, бронетанковую технику…

Работали много. Привозили технику после подрывов, боевых действий. Что-то ремонтировали, что-то разбирали на запчасти…

Большую, кровавую работу делали они на протяжении двух месяцев во время военной операции по снятию блокады города Хост. Эти события отражены в художественном фильме режиссера Федора Бондарчука "9 рота". На 9 роту напали "Черные аисты" - десантники-профессионалы одной из исламских стран…

Их отделение тогда только начало службу в Афганистане. И молодых, необстрелянных солдат не взяли для участия в операции. Но сколько битых, подорванных машин привозили в батальон! Они в буквальном смысле слова были залиты кровью. Работали солдаты-ремонтники от темна до темна. И это было первым преодолением понятия "война и смерть"…

Помогали жить письма из дома. Отец скупо и очень по-мужски (о долге, о гордости за него) написал ему за все время только два письма. А вот мама, сестра и бабушка интересовались исключительно его самочувствием, интересовались, как он кушает, как отдыхает, тепло ли одевается… И, наверное, именно такие теплые и семейные письма и согревали уставшие души солдат.

В 1988 году начался первый этап вывода войск. Их ремонтный батальон как всегда сопровождал колонны, шел последним. А 4 января 1989 года солдаты-ремонтники вышли из Кабула и стали на одном из блок-постов, где и стояли на протяжении всего вывода войск для оказания помощи технике при чрезвычайных обстоятельствах.

За время вывода были заторы на дорогах, несколько машин с солдатами погибли от снежной лавины…

Их подразделение вышло с территории Афганистана 12 февраля…

Воспитать хорошего солдата, провести его через боевые действия, сделать профессиональным военным очень дорого и очень тяжело, но вернуть его потом к мирной жизни еще сложнее. Многие солдаты, получившие "афганский синдром", так и не смогли найти себя в мирной жизни. Об этом много пишется. Мы поинтересовались у Ивана Матвеевича, что он думает по этому поводу...

Воспитать хорошего солдата, провести его через боевые действия, сделать профессиональным военным очень дорого и очень тяжело, но вернуть его потом к мирной жизни еще сложнее. Многие солдаты, получившие "афганский синдром", так и не смогли найти себя в мирной жизни. Об этом много пишется. Мы поинтересовались у Ивана Матвеевича, что он думает по этому поводу...

Под "афганским синдромом" своих братьев по оружию Иван Матвеевич подразумевает именно обостренное чувство справедливости. В армии, как говорит И. Шабанович, он научился ценить доверие к себе и другим. Ты должен быть уверен, что часовой не уснет на посту и не позволит вырезать своих товарищей, что во время боя тебя не бросит друг или просто сослуживец. Он по-особому стал относиться к воде. Ее так постоянно не хватало.

- У людей, возвращавшихся с войны,- говорит ветеран-"афганец",- были представления о том, что теперь у них начнется что-то новое. В этой новой жизни все должно быть честнее, чище, благороднее. И тут они попадают в перестроечную и постперестроечную эпоху… Продовольственные и промышленные товары по талонам, по карточкам, в магазинах пустые полки. Они попадают в жизнь, где их никто не ждет. При этом ребята по своим довоенным воспоминаниям знали, что ветераны войны - это почитаемые в обществе люди. И вдруг они обнаруживают, что никакого почтения, никакого уважения к ним нет... От этого всего, по- моему, и начался этот синдром… Психологическая травма на войне неизбежна… Конечно, можно сказать, что "я пью, чтобы забыться, я влезаю в драки, чтобы что-то доказать". Все зависит от характера. А можно просто попробовать доказать, что ты - мужчина, сын, муж, отец. И это накладывает на тебя большие обязанности, исполнение которых и поможет преодолеть тот самый печальный синдром.

Воины - интернационалисты - это люди, которые прожили нелегкую юность. Если понять их по-человечески, принять все их тревоги, то мы увидим, что они преданные, обладающие огромной социальной смелостью, готовые участвовать в жизни общества и страны, обладающие мощнейшим зарядом внутренней энергии. Ее только нужно направить в нужное русло. У этих людей есть огромная жажда жизни, и вдобавок к этому - это далеко не старые мужчины. Они умеют переносить лишения и способны преодолевать любые препятствия. Независимо от степени справедливости той войны, в ней было место геройству выживших и павших, которое заслуживает нашего уважения.

По-моему, Иван Матвеевич Шабанович - председатель Ивьевской татарской мусульманской общины, муж, отец двоих детей, человек активной жизненной позиции, человек с сильным духовным началом - яркое тому подтверждение.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА и из армейского альбома ветерана.